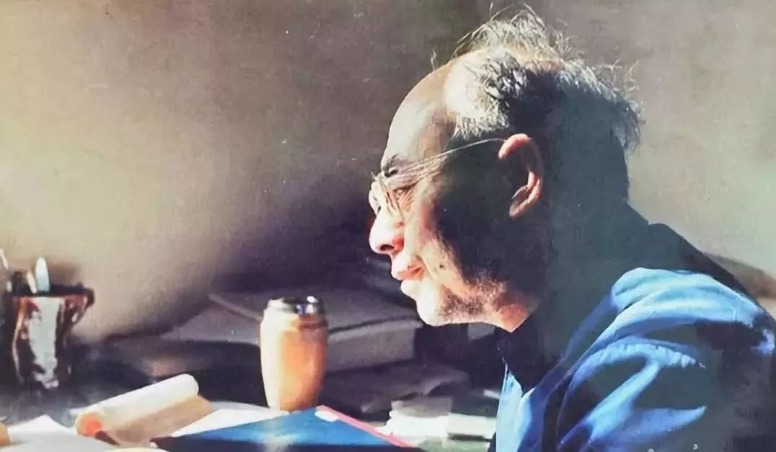

离乱中寻觅一张安静的书桌,未曾向洋已砺就锋锷。受命之日,寝不安席,当年吴钩,申城淬火,十月出塞,大器初成。一句嘱托,许下一生;一声巨响,惊诧世界;一个名字,隐形近30载。

不为物欲所惑,不为权势所屈,不为利害所移,宁静致远,淡泊明志,终成一番大业。他是中国科学院学部委员(院士)、国家最高科技奖获得者、“共和国勋章”获得者于敏。

“两弹一星”功勋奖章、国家最高科学技术奖获得者,国防科技事业改革发展的重要推动者,9月17日,于敏的荣誉簿上又添重要一笔——“共和国勋章”获得者。

生前面对荣誉,于敏始终淡然处之,他说:“一个人的名字,早晚是要没有的,能把微薄的力量融进祖国的强盛之中,便足以自慰了。”

他,半个世纪与核共舞,干着惊天的事业,名字却“隐形”长达28年。

肩负重任,祖国的需要高于一切

“55年前,我从莫斯科留学回来后进入核武器研究院理论部接触到于敏,从核武器到激光研究,我和他一直密切配合,并在他的指导下工作。”中国工程院院士杜祥琬告诉记者,于敏比自己大12岁,理论部有一个传统,都不称官衔,当时大家叫于敏“老于”。

杜祥琬说,非宁静无以致远,是老于生前特别喜欢的格言,也是他事业和人生的写照。

1961年1月,于敏迎来人生中一次重要转型——作为副组长领导和参加氢弹理论的预先研究工作。

在杜祥琬看来,对一个刚刚崭露头角的青年科学家来说,这次转型意味着巨大牺牲,核武器研制集体性强,需要隐姓埋名常年奔波。

尽管如此,于敏不假思索接受了任务,从此名字“隐形”长达28年。

在研制核武器的权威物理学家中,只有于敏未曾留过学。一个日本代表团访华时,称他是“土专家一号”。于敏对此颇多感触。“在我国自己培养的专家中,我是比较早成熟起来的,但‘土’字并不好,有局限性。”于敏说,科学研究需要各种思想碰撞,在大的学术气氛中,更有利于成长。

由于保密和历史的原因,于敏直接带的学生不多。

培养的唯一博士蓝可毕业时,于敏亲自写推荐信,让她出国工作两年,开阔眼界,同时不忘嘱咐:“不要等老了才回来,落叶归根只能起点肥料作用,应该开花结果的时候回来。”

百日会战,形成氢弹设计方案

在国际上,氢弹是真正意义上的战略核武器,氢弹研究被核大国列为涉及国家安全的最高机密。

没有任何经验可以借鉴。于敏虽然基础理论雄厚、知识面宽,但对系统复杂的氢弹仍然陌生。

1965年9月底,于敏带领理论部几十位同志一起去上海华东计算所做计算物理实验,计算哪一个氢弹原理是可行的,创造历史的“百日会战”开始了。

当时计算机性能不稳定,机时又很宝贵,不到40岁的于敏在计算机房值大夜班(连续12小时),一摞摞黑色的纸带出来后,他趴在地上看,仔细分析结果。

核武器的结构有很多层,各种材料爆炸以后,每一个时间点、空间点上,都有它的温度、速度、压力、加速度等物理量。于敏突然发现,某个量从某个点开始突然不正常了。大家马上去查原因。杜祥琬去查方程、参数,没有发现错误;做计算数学、编程序的人去查原因,也没发现错误。最后检查发现,原来一个加法器的原件坏了,换掉这个晶体管,物理量马上就正常了。

“这件事给我留下了非常深刻的印象。于敏高人一筹的地方,就是对物理规律理解得非常透彻。他总是那个能踢出临门一脚的人。”杜祥琬说,“尽管老于不愿称呼自己为‘氢弹之父’,但在氢弹研制过程中,他的确起到了关键作用。”

最终,于敏挑出了3个用不同核材料设计的模型,并且剥茧抽丝,让氢弹构型方向越来越清晰,和团队形成了从原理、材料到构型完整的氢弹物理设计方案。

爆炸成功,创下最短研究周期纪录

于敏从事的是武器理论设计,但他对实验相当重视。为了研制第一代核武器,于敏八上高原,六到戈壁,拖着疲弱的身子来回奔波。

1966年12月28日,我国首次氢弹原理试验,为确保能拿到测试结果,试验前于敏顶着戈壁滩零下三四十摄氏度的刺骨严寒,半夜爬上102米的铁塔顶端,检查和校正测试项目屏蔽体的摆置。

西北核武器研制基地地处青海高原,于敏高原反应非常强烈。他每餐只能吃下一二两米饭。食无味、觉无眠,从宿舍到办公室只有百米,有时要歇好几次,吐好几次。即便如此,他仍坚持到技术问题解决后才离开基地。

1967年6月17日,罗布泊沙漠腹地,一朵巨大无比的蘑菇状紫色烟云产生的强烈冲击波卷起沙尘,以雷霆万钧之势横扫戈壁滩。

我国第一颗氢弹爆炸成功了。那一刻,于敏并没有在现场,而是在2500多公里外的北京。一直守在电话机旁的他得知爆炸的威力和自己计算的结果完全一致,长长地舒了口气。

从第一颗原子弹成功爆炸到氢弹爆炸成功,我国仅用时26个月,创下了全世界最短的研究周期纪录。这对超级大国的核讹诈、核威胁是一记漂亮的反击。

敏锐严谨,让核武器科研少走弯路

20世纪60年代以来,于敏承担的全是体现国家意志的科研任务,不能有丝毫的疏漏和马虎。

“他多次说,要防止‘落入悬崖(指风险区)’,防止功亏一篑。”杜祥琬说,老于的治学作风极为严谨,这不仅是科学家的一个基本素质,也源于他对事业的高度负责精神。

第一颗氢弹只是试验装置,尺寸重量较大,还不能用作导弹运载的核弹头,属于第一代核武器。要与运载装置导弹适配,核装置还必须提高威力并小型化,发展第二代核武器,难度大大增加。

20世纪70年代末80年代初,因为种种原因,一大批优秀的科学家和科技骨干相继调离,于敏被任命为核武器研究院副院长兼核武器理论研究所所长,全面负责领导突破二代核武器初级和次级原理,发挥两个至关重要的作用:决策、把关。

干着第一代,看着第二代,想着第三代甚至第四代,于敏对核武器发展有着独到的眼光和敏锐的判断。

相比美苏上千次、法国200多次的核试验次数,我国的核试验次数仅为45次,不及美国的1/25。

“我国仅用45次试验就达到国际先进水平,很大功劳应归于老于。”与于敏共事过的郑绍唐老人说,核试验用的材料比金子还贵,每次核试验耗资巨大,万一失败,团队要好几年才能缓过劲来。老于选择的是既有发展前途,又踏实稳妥的途径,大多时间是在计算机上做模拟试验,集思广益,保证了技术路线几乎没有走过弯路。

杜祥琬至今保留着1992年的一份谈话记录。“当时我起草了一份事关重大的‘决策建议’初稿,送老于阅改,他对其中几个不确切的提法,一一作了修改,并说明了修改的道理。”在杜祥琬看来,对这种科学性很强、责任又很重的工作,严格和谨慎是绝对必要的。“近年来,我国学术界越来越意识到抑制学术浮躁的重要性,我没有问过于敏,但我想,他也许根本不知道‘学术浮躁’为何物。搞学术怎么可以浮躁呢,浮躁怎么可能作出真正的学术成果呢?”